又是加关税,又是双反调查,欧盟到底想干啥?我们还得靠自己

团结欧盟,一起跟美国打关税战可行吗?

最近欧盟干了两件事,出乎不少人的意料:

一是对中国进口的高空作业升降机械设备征收最高66.7%的关税,二是计划对中国乘用车及轻卡车轮胎启动双反调查。

关税战爆发,有人觉得中欧已经进了同一个战壕,老美才是“共同的敌人”,中欧应该共进退才对。

结果现在欧盟又是加关税,又是双反调查,这是要干什么?关税大战,欧盟靠得住吗?

今天我们就来谈谈这些问题,码字不易,欢迎点赞,转发,收藏。

打不过就查?欧盟到底要干啥?

先来说说什么是“双反调查”。

“双反调查”的全称叫反倾销反补贴调查,其中反倾销调查主要是看产品出口的价格是不是低于其正常价值,导致进口国同类型商品销路受阻;

反补贴调查则针对企业是不是获得了补贴,有没有侵害进口国同类产业的利益。

简而言之,不管是成本确实低,还是获得了政策补贴,只要卖得太便宜导致本国同类产品卖不出去,那么都得查。

这次高空作业升降机械设备和轮胎也是同样的道理:

欧盟认为,中国移动升降设备制造商受益于不公平补贴,并且通过人为压低的价格在欧盟市场销售。

所以欧盟开始对中国移动升降设备征收7.3%至14.2%的反补贴税,再加上今年1月份已经征收的反倾销税,总税率已经达到了20.6%至66.7%。

至于轮胎方面,现在的消息是相关行业部门已经把申请书递交给了欧盟委员会,最近要正式立案。

而上面这两个措施,实际上都是欧盟最近对中国产品采取的一系列反倾销和反补贴行动的一部分。

目前欧盟已经对将近80种中国产品施加反倾销或反补贴关税,其中甚至还包括了搓衣板。

当下这样的敏感时刻,相较于以前的“打不过就查”,欧盟此举似乎并非纯粹的产业竞争,显得别有深意。

会带来怎样的后果?

动不动就搞“双反调查”,会为我国相关产业带来多大冲击呢?

其实欧盟这招算不上新奇,最早有此待遇的是我国的光伏产业。

2012年的9月和11月,欧盟分别对我国的光伏产品发起反倾销和反补贴调查,并于次年对我国的光伏电池组件、硅片和电池实施反倾销和反补贴措施,签订了中欧光伏最低价格承诺协议MIP。

双反之前,中国光伏组件产品有80%以上都卖到欧洲,双反之后,迅速降到了10%以下,确实对我们的光伏企业造成了巨大打击。

不过欧盟自己也没得到好处:

2011年,欧洲光伏装机需求一度达到24吉瓦,等到2016年,已经降到6吉瓦,来到了历史最低点。

所以说到底,双反政策很多时候都是双输的结局,本土产业并不能因此逆袭。

回到这次的轮胎和移动升降设备,现在中国出口欧盟的3类轮胎,其中工程胎出口份额排第5,卡客车胎和乘用车胎均排第1。

而移动升降设备,中国企业在欧盟市场的占有率,从2020年的29%,已经上升到了2022年10月的41%。

欧盟委员会进行双反调查的最终结果,必然是像针对移动升降设备一样征收高额关税,叠加如今美国发起的关税战,冲击在所难免。

最关键的是,欧盟又是加税,又是双反调查,这会不会是在表明态度?关税战,欧盟不打算跟中国站在一起?

关税战,可能还得靠自己

跟美国的关税大战,谁也靠不住,我们最终只能靠自己。

欧盟为什么不靠谱?

主要原因有3点,首先欧盟的腰板已经弯得太久了。

自打二战之后,欧洲几乎一直跟在美国身后,大多数时间的绝大多数经济活动,都是美国在前面吃肉,欧洲跟在后面喝汤。

哪怕中间美国坑过欧洲无数次,欧洲最终依旧忍气吞声,对美国的恐惧深入骨髓。

因此即便美国也把关税大棒挥向了欧洲,欧盟从内心深处还是很难奋起反抗。

其次,欧盟内部的声音一直都不团结。

尽管欧盟在经济上确实是一个整体,但却是由28个国家组成的经济同盟,大家的经济诉求也有诸多不同。

即便有些国家倾向于押注中国,大家一起反抗特朗普的关税政策,但终究很难达成一致,并且也容易被特朗普逐个击破。

这也是为什么,我们常常觉得欧盟政策摇摆不定,很多时候都缺乏一个坚定的立场。

最后,中国与欧盟的关系,更多是竞争而非合作。

早在特朗普发动关税战之前,欧洲就有相当一部分右派认为,是中国公司抢掉了欧洲企业的市场和利润,逼得欧洲企业现在痛不欲生。

比如德国的汽车,欧盟之前对中国电动汽车加税,目的就是为了遏制中国电动汽车进军欧洲市场。

而现在美国对中国大幅加征关税,对欧盟的力度要轻不小,欧盟必定更倾向于让咱们顶在前面,自己坐收渔翁之利。

敌人的敌人不一定是朋友,中国只能靠自己。

欺软怕硬是欧盟的天性,带着欧盟跟美国打关税大战,可能有点想太多。

深入了解热门话题背后的事实,如果您喜欢这样的内容,请不吝点赞、留言交流,给予支持。

相关文章

背靠全球最赚钱光伏企业,小小接线盒也能做成大生意!

前言 5月16日,接线盒企业泽润新能(301636)在创业板挂牌上市。光伏寒冬之中等待上市的光伏企业有几十家,这家企业何以突出重围? 光伏洗牌是全方位的,寒气正从主材蔓延到辅材、设备、支架、逆变器。但...

光伏企业业绩雷声滚滚,这家跨界TOPCon企业,一季度竟扭亏为盈?

前 言 光伏尚未完全回暖,但一家跨界光伏、跨界TOPCon的企业,竟然已经实现扭亏为盈。现在看来,一些主业尚好的跨界企业,在这一轮光伏周期中,由于原来业务板块的韧性,反而能经受住市场冲击。 和老玩家相...

“活封”3个月,还债7个亿!北京金融法院创新执行救活光伏龙头

2025年中国国际服务贸易交易会(服贸会)收官之日,北京金融法院与北京市工商联在金融服务专题专属会议区,联合召开了优化营商环境典型案例新闻发布会,系统介绍了12起具有代表性的案例,集中展现了首都金融司...

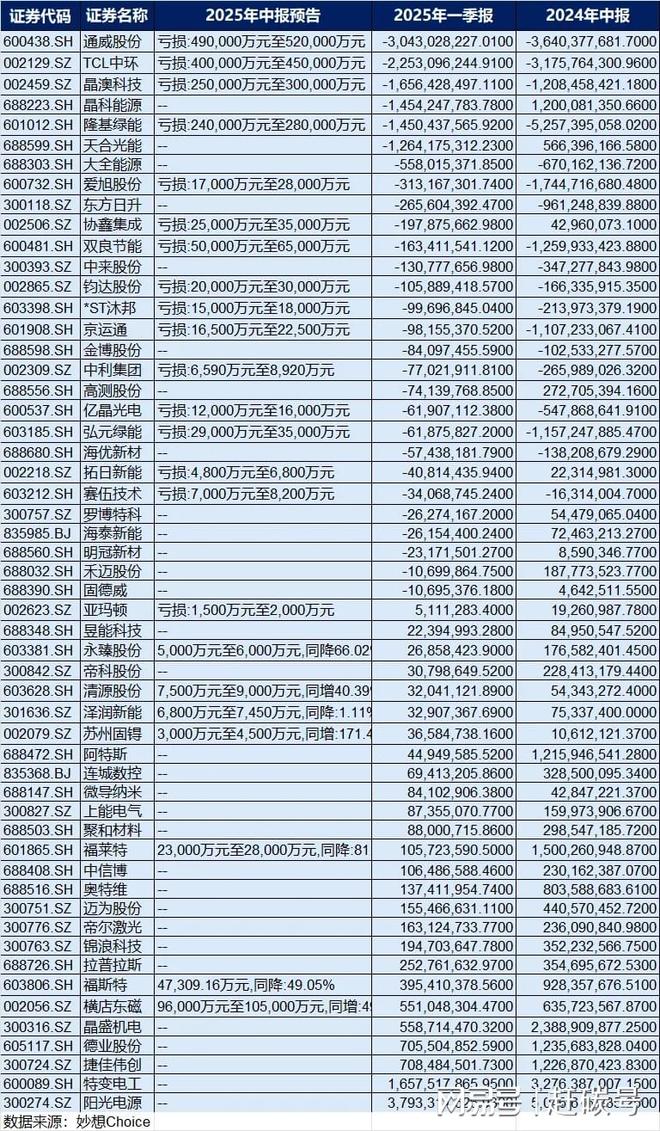

光伏企业今晚的中期业绩预告,隐藏着怎样的信息量?

引言 今晚,是沪深主板上市公司发布2025年中期业绩预告的日子。 虽然数据并不完全,但已经能反映问题本质了。尽管今年上半年出现531抢装等因素的刺激,光伏主材企业上半年的业绩仍在进一步恶化,而不是好转...

主力资金净流入创两年新高!ST中利迎来“回血时刻”?

近期,ST中利(002309.SZ)资金面明显回暖。6月12日,公司股价收报3.12元,小幅下跌1.27%,换手率达2.17%。Wind数据显示,前一交易日主力资金净流入高达2299.68万元,创20...

面对突发大事件,光伏企业必须大有作为

身处这个大时代,难免有时会一种无力感。个人、家庭乃至组织、企业,于惊涛骇浪之中如蚍蜉蝼蚁。经历一些大事,成为历史的见证者,虽然曲折,但是甚好。有时,努力的意义,有时甚至未必完全在于结果,也在于努力本身...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1