年轻人不买账,中年人喝不起!茅台跌破1600,终于承认只是瓶酒?

从身份、地位与稀缺的象征,成为购物节的常客,对于茅台“价崩”,有人感叹情怀碎了,也有人说这才是理性回归:

毕竟,能靠实力赚钱的东西,从来不怕少了泡沫;怕的是被神话撑得太高,忘了它本来只是“酒”。

茅台的落寞也是白酒市场现状的映射。从产能扩张、消费场景转变,到电商平台重塑价格体系,再叠加年轻一代对白酒的“距离感”——白酒行业正在经历巨变……

1./ “社交货币”缩水:喝茅台的少了,卖茅台的急了/

在2024年初,那会儿的茅台,还是高高在上的“酒中顶流”。1月份,原箱批发价稳稳站在2900元左右,散瓶也得2600元一瓶。线下专卖店门口常年排队,黄牛随便倒腾几瓶就能赚个好几千。抢到一瓶1499元官方价茅台,那是真·社交货币——朋友圈发一张图,朋友都得被问一句“你是怎么抢到的?”

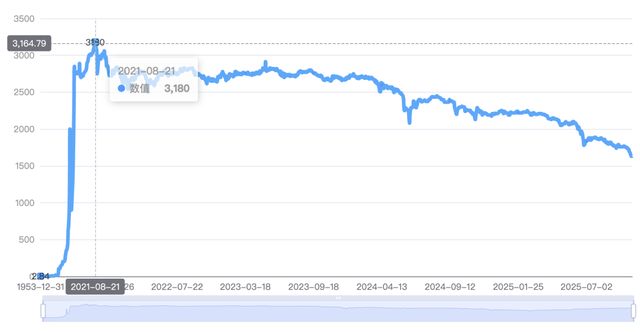

再往前看,2021年才是茅台的巅峰时期。那年散瓶批发价一路飙到3000元上下,原箱单价能炒到3800元,部分年份的纪念酒甚至被炒到上万元。那阵子茅台不只是酒,是“液体黄金”。有人囤酒当理财,有人拿来送礼撑场面,还有人直接锁进保险柜当收藏。那时候的茅台,仿佛带着“

只涨不跌”的光环,连银行理财都得靠边站。

茅台巅峰时价格 来源:聚金数据

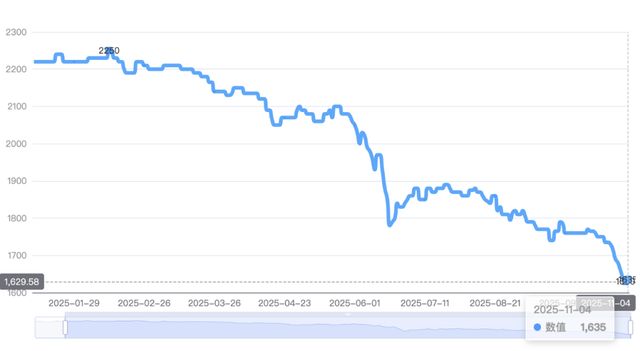

可到了2024年春天,茅台神话开始有点“松动”了。年初价格还稳稳在高位,到了4月,散瓶从2600元掉到2100元,不少人开始意识到——茅台也不是永远涨的。官方一看势头不对,赶紧“控货稳市”,减少市场投放,价格一度在7、8月间被稳住在2400元上下。但好景不长,9月中秋前后,终端零售价又有回落趋势,喝茅台的少了,卖茅台的急了。

进入2025年,这场滑坡彻底失控。

1月,散瓶批发价跌到1980元,比巅峰期跌了三分之一,但经销商还嘴硬:“春节肯定能反弹。”

结果没反弹,3月价格再度跌破1900元,市场开始有人甩货。6月,端午旺季不涨反跌,价格掉到1770元,首次击穿1800元心理防线。10月,中秋国庆“旺季不旺”,价格跌到1760元。有酒企经理无奈透露:“高端餐饮开瓶率降了22%。”

到了11月,双十一补贴价彻底破底——

批发价跌破1600元,两瓶装折合1575元,创下历史新低。

茅台价格走势 来源:聚金数据

对那些2023年底高价囤货的经销商来说,这波可谓“血的教训”。他们当初以2600元一瓶的价格拿货,指望春节翻倍,如今一瓶卖1600元就亏1000,卖也不是、不卖也不是。有人苦笑:“以前囤茅台像抱金砖,现在囤茅台像抱炸弹。”有黄牛更直接:

“这年头,茅台不香了,香的是退货通道。”

亏惨的茅台经销商 来源:网络截图

茅台公司倒是相当淡定。出厂价依然是969元,就算市场价跌到1500元,每瓶还能赚800多。毕竟对茅台来说,这只是“市场波动”;可对经销商来说,那是真金白银的伤筋动骨。

回头看,在2024年时,没人会相信飞天茅台会跌破1600。结果短短一年,补贴、电商、消费结构变化三管齐下,把神坛上的飞天硬生生拉回了地面。

其实,这场跌价潮并不只是价格的问题,而是整个消费逻辑的转变。过去的茅台,代表的是稀缺、面子、社交符号——那是一种“身份的酒”。喝茅台不是因为口感,而是因为它能让人显得“有面儿”。但如今,年轻人喝酒图的是轻松,喝果味、喝低度,讲究的是氛围感,不是排场。老一辈的“喝茅台讲面子”,正在被年轻人的“喝啥都行”取代。

更现实的是,茅台不再是唯一的“社交货币”。曾经一瓶茅台能撑起整场饭局的气场,如今被一顿火锅、几瓶精酿和一堆拍照滤镜替代。人们更愿意晒的是氛围、是生活方式,而不是那瓶标签红得发亮的飞天。消费心理在变,社交逻辑也在变——茅台的神话,输给了时代的口味。

所以,飞天茅台并没有“跌落神坛”,只是终于回到了地面。过去它是权力与面子的象征,如今它成了一个品牌、一瓶商品。有人感叹情怀碎了,也有人说这才是理性回归。毕竟,能靠实力赚钱的东西,从来不怕少了泡沫;怕的是被神话撑得太高,忘了它本来只是“酒”。

2./ 不是电商太嚣张,是茅台自己“藏不住”了/

还有很多人把茅台降价全怪到电商头上:“都是平台补贴搞的鬼,扰乱市场价格。”这话只说对了皮毛。电商顶多算是“压垮骆驼的最后一根稻草”,真正的问题,其实早就埋在茅台自己身上了。

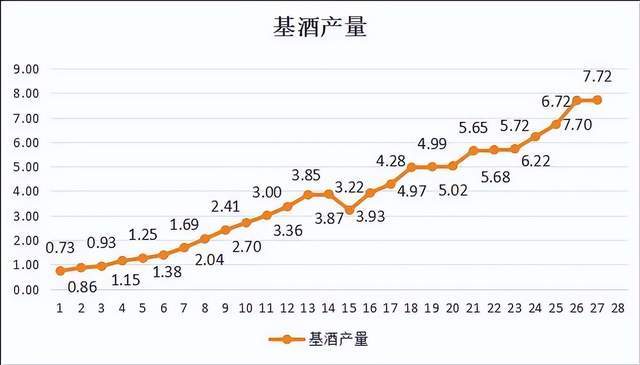

核心的矛盾,是“稀缺性”的崩塌。茅台以前涨价逻辑很简单:物以稀为贵。2004年,年产量才刚破1万吨,折算下来大约两千万瓶,人均一年都分不到一杯,自然有涨价底气。可这些年茅台一直在扩产。根据中国证券网公布的数据,2023年茅台基酒产量达到5.72万吨,预计2025年全年,产能达到6.72万吨,大约新增供应1.3亿瓶(综合网络数据),加上基酒库存能勾兑5.6亿瓶,叠加社会流通库存1.2亿瓶,总量凑起来约有7、

8亿瓶在市场上等着卖。

茅台基酒产量变化(预估数据)来源:中国证券网

7亿瓶是什么概念?全国14亿人算下来,平均两个人就能分到一瓶。过去营造的“一瓶难求”假象,在这么大的库存面前瞬间破功。

就像以前大家抢限量球鞋,结果商家偷偷补了十万双库存,价格还能不跌吗?更麻烦的是,这些库存里还有不少被黄牛和中间商囤着,一旦价格下跌,大家都想赶紧抛货,就形成了“越跌越抛,越抛越跌”的恶性循环。

比库存更致命的,是消费需求本身的“釜底抽薪”。茅台的消费场景一直很依赖政务和高端商务宴请,很多酒根本不是喝掉的,是当礼品流转。但现在不一样了,新条例明确工作餐不上酒,智能酒精检测门禁普及,灰色渠道几乎被堵死。

商务宴请也不景气。大环境影响下,企业开支普遍缩减,原本一桌饭必配茅台,现在规格降了不少。更关键的是,茅台的“金融属性”正在消失。以前大家买茅台不是为了喝,而是囤着升值,形成了“倒来倒去的击鼓传花游戏”。但从2024年开始价格一路下跌,越囤越亏,谁还敢大量囤货?

电商平台其实只是顺势而为。平台知道茅台有流量,用补贴换关注度,虽然每瓶贴几百块,但能吸引用户下单、开会员,这笔账很划算。而且很多卖的茅台,其实就是经销商手里的存货。

所以,电商不是茅台跌价的元凶,真正让价格承压的,是茅台自己无法控制的产能和库存、收紧的消费场景,以及投机需求的退潮。换句话说,茅台跌价,并不是被外力打倒,而是自己“藏不住”,露出了真实面貌。

3./ 转型难在哪?茅台和白酒行业的 “三道坎"/

其实,茅台跌价并不是孤例,整个白酒圈都在“冬眠”。数据显示,2025年前三季度,A股约20家白酒上市公司存货总额高达1706.9亿元,同比上涨11.3%,平均存货周转天数竟然有900天——差不多两年半的酒要躺在仓库里打盹。

茅台的问题更像一连串“坎”。首先,7亿瓶库存压顶。想快消化?得降价;降价?又打击品牌溢价。茅台想了个折中招——推动“开瓶消费”,把焦点从“收藏投资”拉回“宴席饮用+家庭聚会”,还推出100ml小瓶体验装,让年轻人尝尝鲜。

但问题是,该场景不仅单价偏低,消费者的饮用频次和总量也相对有限,根本无法抵消商务与政务消费大盘下滑带来的冲击。有经销商无奈吐槽:

“我们现在大力推广家宴用酒,还推出了买两瓶赠小礼品的活动,可即便如此,一天也卖不出几瓶,仓库里的库存始终降不下去。”

此外,年轻消费群体对高度白酒普遍 “不买账”:95后、00后更偏爱低度酒、果酒或威士忌,认为高度白酒口感过于辛辣刺激。为此,不少酒企都尝试向年轻人靠拢 —— 五粮液推出 “一见倾心” 系列,古井贡酒打造 “轻度古 20”,牛栏山则推出网红喝法 “牛碧桶”,可这些尝试却陷入了 “两头不讨好” 的尴尬:年轻人觉得品牌刻意讨好,显得生硬;老客户又认为这些产品偏离了品牌原本的风格,不够 “正宗”。

相关文章

茅台推1935“高端款”,定价约千元,老款价格倒挂目前仅卖600多元

红星资本局8月25日消息,贵州茅台(600519.SH)酱香酒在各电商平台推出茅台1935新品预售,定价约千元一瓶,定位“高端款”新品,预售期为8月25日至8月27日。 红星资本局注意到,目前在淘宝平...

A股九月开门红,有这些重要变化

9月1日,市场全天震荡分化,创业板指领涨,沪指窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.46%,深成指涨1.05%,创业板指涨2.29%。 板块方面,黄金概念、CPO、创新药、存储芯片等板块涨幅居前,保险、证券、...

不满足于卖酒?茅台10亿成立研究院,传统巨头如何“酿”科技?

7月22日,贵州茅台(6000519.SH)发布公告称,为强化企业科技创新主体地位,坚定不移推动科技创新发展,始终保持行业科研领域领先地位,公司拟与控股股东茅台集团共同出资成立贵州茅台酒厂(集团)科学...

老牌德系豪车在华全面失守,德系车为啥不吃香了?

纵览全球汽车市场,德系豪车可以说是绝对的王者,从奔驰发明第一辆汽车开始,德系车就是汽车产业品质的代名词,特别是BBA更是中国有名的高端象征,但是就在最近却有媒体发现老牌德系豪车在中国全面失守,德系车为...

被年轻人抛弃的KTV,跑去日本捞金了

“后来~我总算学会了~如何去爱~可惜你~早已远去~消失在人海~” 2014年的某个周末傍晚,上海复兴公园的钱柜KTV还在播放着刘若英的《后来》,包厢里挤满了举着麦克风的年轻人。 在那个年代,每年毕业季...

佳能广东中山工厂停产,佳能也要成时代的眼泪了?

在世界市场上,佳能、尼康都是市场中最知名的跨国公司,就在最近佳能广东中山工厂停产的消息传来,让人不禁想问难不成连佳能都要成为时代的眼泪了? 一、佳能广东中山工厂停产 据界面新闻的报道,近日,佳能(中...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1